Durch Konflikte und Verfolgung erreicht die Zahl der von Flucht und Vertreibung betroffenen Menschen ein trauriges Rekordniveau.

GENF, Schweiz – Ein drastischer Anstieg im letzten Jahr bringt die Gesamtzahl der Flüchtlinge, Binnenvertriebenen und Asylsuchenden weltweit auf rund 65 Millionen, wie der heute veröffentlichte statistische UNHCR-Jahresbericht belegt.

Basierend auf Daten von Regierungen, Partnerorganisationen wie dem International Displacement Monitoring Centre und eigenen Erhebungen zeichnet UNHCRs jährlicher Statistikbericht „Global Trends“ ein umfassendes Bild von Fluchtbewegungen. Demnach mussten bis Ende 2015 65,3 Millionen Menschen ihre Heimat verlassen. Zwölf Monate zuvor waren es noch 59,5 Millionen Menschen. Damit wurde erstmals die 60-Millionen-Marke überschritten.

Unter den insgesamt 65,3 Millionen Menschen auf der Flucht sind 3,2 Millionen, die Ende 2015 auf die Entscheidung ihres Asylantrages warteten (die höchste bisher von UNHCR verzeichnete Zahl), 21,3 Millionen Flüchtlinge (1,8 Millionen mehr als im Jahr 2014 und die höchste Zahl seit den frühen 1990er Jahren) sowie 40,8 Millionen Menschen, die gezwungen waren, ihr Zuhause zu verlassen und innerhalb ihres Heimatlands auf der Flucht sind. Das bedeutet einen Anstieg von 2,6 Millionen Menschen im Vergleich zu 2014 und ist ebenfalls die höchste Zahl seit Beginn der Erhebungen.

Gemessen an einer Weltbevölkerung von 7,349 Milliarden[1] Menschen ist damit statistisch jeder 113. Mensch entweder asylsuchend, binnenvertrieben oder Flüchtling – ein noch nie dagewesener Höchststand. Insgesamt ist die globale Zahl der Menschen auf der Flucht damit in etwa so groß wie die Einwohnerzahlen von Großbritannien, Frankreich oder Italien.

Seit Mitte der 1990er Jahre haben Flucht und Vertreibung in den meisten Regionen weltweit stetig zugenommen. In den vergangenen fünf Jahren jedoch schnellten die Zahlen rasant nach oben. Dafür gibt es drei Gründe: Flüchtlingssituationen dauern länger an. So gibt es Konflikte in Somalia oder Afghanistan bereits seit jeweils drei, beziehungsweise vier Jahrzehnten. Zudem nehmen neue oder wieder aufflammende Konflikte zu, der größte davon ist der Syrien-Konflikt. Allein in den letzten fünf Jahren gab es eine Vielzahl weiterer Konfliktsituationen, unter anderem im Südsudan, Jemen, Burundi, der Ukraine und der Zentralafrikanischen Republik. Zudem lassen seit Ende des Kalten Krieges effektive und dauerhafte Lösungen immer länger auf sich warten. Während im Jahr 2005 durchschnittlich sechs Menschen pro Minute entwurzelt wurden, sind es heute 24 Menschen pro Minute – das sind statistisch zwei Menschen pro Atemzug.

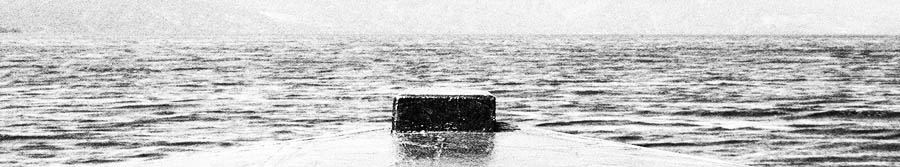

„Immer mehr Menschen müssen aufgrund von Krieg und Verfolgung ihre Heimat verlassen und das allein ist höchst beunruhigend. Doch auch die Faktoren, die Flüchtlinge in Gefahr bringen, steigen um ein Vielfaches”, so UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi. „Auf dem Meer verlieren erschreckend viele Menschen ihr Leben, der Landweg ist durch geschlossene Grenzen zunehmend blockiert und in manchen Ländern wird gegen Asyl politisch Stimmung gemacht. Die Bereitschaft von Staaten, nicht nur für Flüchtlinge, sondern im gemeinsamen Interesse der Menschlichkeit zusammenzuarbeiten, wird momentan herausgefordert. Dabei ist es genau dieser einende Geist, der so dringend gebraucht wird.“

Die Hälfte der Flüchtlinge weltweit kommt aus nur drei Ländern …

Unter den Ländern, die im Global Trends Bericht erfasst werden, stechen einige hervor: Mit 4,9 Millionen Flüchtlinge aus Syrien, 2,7 Millionen aus Afghanistan sowie 1,1 Millionen aus Somalia kommen die Hälfte aller Flüchtlinge unter UNHCR-Mandat aus nur drei Ländern. Kolumbien hat mit 6,9 Millionen die höchste Zahl von Binnenvertriebenen; Syrien folgt mit 6,6 Millionen, Irak mit 4,4 Millionen Binnenvertriebenen. Die meisten neuen Fluchtbewegungen innerhalb eines Landes gab es 2015 im Jemen – 2,5 Millionen Menschen sind dort Binnenvertriebene, das entspricht neun Prozent der Bevölkerung.

… und die meisten von ihnen befinden sich im Globalen Süden

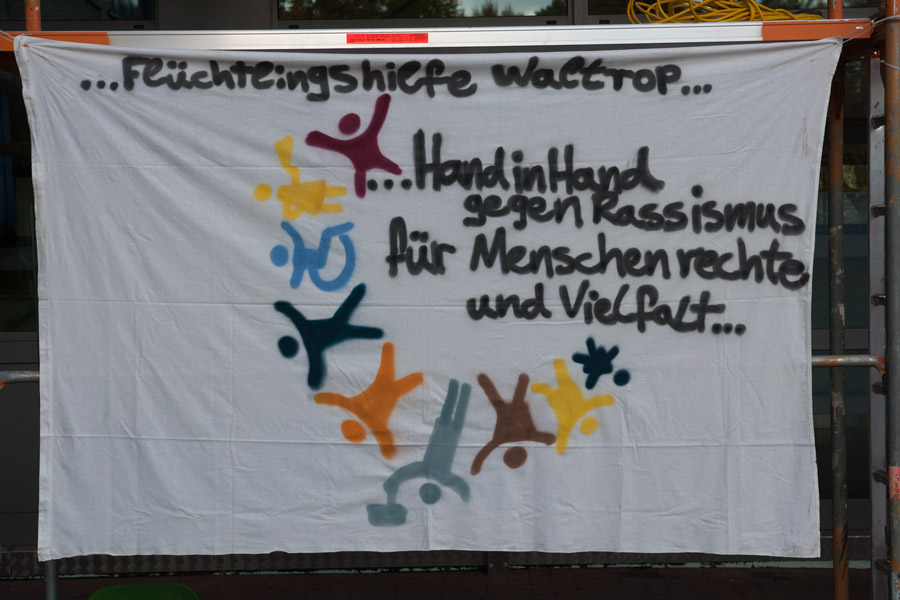

Die Bemühungen Europas bei der Aufnahme von rund einer Million Flüchtlinge und Migranten standen 2015 im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Der Bericht zeigt jedoch, dass sich die große Mehrheit der Flüchtlinge außerhalb Europas aufhält. Insgesamt haben 86 Prozent der Flüchtlinge, die 2015 unter dem Mandat von UNHCR standen, in Ländern mit niedrigem bis mittlerem Einkommen Schutz gesucht. Viele dieser Staaten grenzen an Konfliktgebiete. Es sind sogar über 90 Prozent, wenn auch die palästinensischen Flüchtlinge miteinbezogen werden, die unter dem Mandat der Schwesterorganisation UNRWA stehen. Weltweit ist die Türkei mit 2,5 Millionen Flüchtlingen das größte Aufnahmeland. Mit 183 Flüchtlingen auf 1.000 Einwohner hat der Libanon im Verhältnis zu seiner Bevölkerungszahl mehr Flüchtlinge aufgenommen als jedes andere Land. In Relation zu seiner Wirtschaftskraft war dagegen die Demokratische Republik Kongo das Land mit den meisten aufgenommenen Flüchtlingen (471 Flüchtlinge pro Dollar des BIP).

Asylantragszahlen steigen

2015 war auch ein Rekordjahr, was die Zahl der gestellten Asylanträge in den Industriestaaten betrifft: Insgesamt wurden zwei Millionen Anträge registriert. Hinzu kommen 3,2 Millionen anhängige Verfahren bis Ende des Jahres 2015. Dabei wurden in Deutschland mit 441.900 Anträgen mehr Asylanträge gestellt als in jedem anderen Land. Das ist vor allem auf die Bereitschaft Deutschlands zurückzuführen, Flüchtlinge aufzunehmen, die 2015 über das Mittelmeer nach Europa kamen. Die Vereinigten Staaten verzeichneten die zweithöchste Zahl von Asylanträgen (172.700); viele der Menschen, die dort Asyl beantragten, flohen vor Bandenkriminalität in Zentralamerika. Auch in Schweden (156.000) und Russland (152.500) wurde 2015 eine signifikante Zahl von Asylanträge registriert.

Rund die Hälfte aller Flüchtlinge sind Kinder

Laut UNHCR zugänglichen Daten waren 51 Prozent der Flüchtlinge weltweit jünger als 18 Jahre. Besonders beunruhigend ist die hohe Zahl an Kindern, die allein reisten oder von ihren Eltern getrennt waren. Insgesamt wurden weltweit 98.400 Asylanträge von unbegleiteten oder von ihren Eltern getrennten Kindern registriert – ebenfalls der höchste Wert seit UNHCR Aufzeichnungen führt und ein Beleg dafür, dass besonders Kinder von Flucht und Vertreibung betroffen sind.

Keine Rückkehr nach Hause

Trotz der traurigen Rekordzahlen bei Flucht und Vertreibung war die Zahl derer, die in ihre Heimat zurückkehren konnten oder für die eine andere dauerhafte Lösung gefunden werden konnte (lokale Integration im Erstaufnahmeland oder Resettlement) niedrig. So konnten 201.400 Flüchtlinge im vergangenen Jahr in ihre Heimatländer zurückkehren (hauptsächlich nach Afghanistan, den Sudan und Somalia). Das sind mehr als im Berichtsjahr 2014 (126.800), aber verglichen mit den Zahlen der frühen 1990er Jahre weiterhin sehr wenige. 2015 wurden etwa 107.100 Flüchtlinge aus einem Erstzufluchtsland in einem Drittstaat neu angesiedelt (Resettlement) und von insgesamt 30 Ländern aufgenommen – das sind nur 0,66 Prozent der Flüchtlinge, für die UNHCR Unterstützung leistet (2014 waren es 26 Länder, die über Resettlement 105.200 Flüchtlinge aufnahmen). Mindestens 32.000 Flüchtlinge wurden im vergangenen Jahr in Aufnahmeländern eingebürgert. Ein Großteil davon in Kanada und im kleineren Rahmen auch in Frankreich, Belgien, Österreich und anderswo.

Flucht und Vertreibung 2015, geordnet nach Region (vom höchsten bis zum niedrigsten Wert)

1. Naher Osten und Nordafrika

Der Syrien-Konflikt bleibt weiterhin die Hauptursache für Flucht und Vertreibung und dem damit verbundenen Leid. Bis Ende 2015 hatte der Konflikt 4,9 Millionen Menschen ins Exil getrieben und zu Flüchtlingen gemacht und weitere 6,6 Millionen zu Heimatlosen in ihrem eigenen Land. Zusammengezählt entsprächen diese Zahlen in etwa der Hälfte von Syriens Bevölkerung vor Ausbruch der Kampfhandlungen. Der Konflikt im Irak hat bis Ende 2015 4,4 Millionen Menschen innerhalb des eigenen Landes vertrieben, 250.000 haben das Land verlassen und sind Flüchtlinge. Der 2015 im Jemen ausgebrochene Bürgerkrieg hatte bei Jahresende 2,5 Millionen Menschen zur Flucht gezwungen. Das ist die weltweit größte Fluchtbewegung aufgrund eines neuen Konflikts. Wenn man die 5,2 Millionen palästinensischen Flüchtlinge unter dem Mandat von UNRWA berücksichtigt, sowie die rund 500.000 Binnenvertriebenen in Libyen, sind im Nahen Osten und Nordafrika mehr Menschen auf der Flucht als irgendwo sonst auf der Welt (19,9 Millionen).

2. Sub-Sahara Afrika

Neben der Nahost-Region und Nordafrika gab es 2015 in Sub-Sahara Afrika die höchste Zahl an Fluchtbewegungen und Vertreibungen. Andauernde Konflikte im Südsudan, der Zentralafrikanischen Republik und Somalia sowie, neue und anhaltende Massenvertreibungen in und aus Ländern wie Nigeria, Burundi, Sudan, der Demokratischen Republik Kongo, Mosambik und anderswo haben bis Ende 2015 insgesamt 18,4 Millionen Menschen zur Flucht gezwungen. In Sub-Sahara Afrika gibt es ungefähr 4,4 Millionen Flüchtlinge – mehr als in jeder anderen Region. Fünf der zehn Hauptaufnahmeländer von Flüchtlingen liegen auf dem afrikanischen Kontinent, angeführt von Äthiopien und gefolgt von Kenia, Uganda, der Demokratischen Republik Kongo und dem Tschad.

3. Asien und Pazifikregion

Einer von sechs Flüchtlingen und Binnenvertriebenen weltweit kommt aus der Region Asien und Pazifik. Jeder sechste Schutzsuchende unter vom Mandat von UNHCR ist afghanischer Staatsbürger (2,7 Millionen Menschen); 1,2 Millionen Menschen sind dort zudem Binnenvertriebene. Myanmar ist das zweitgrößte Herkunftsland von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen in der Region Asien und Pazifik mit jeweils 451.800 und 451.000 Menschen. Auch Pakistan und der Iran gehören mit jeweils 1,5 Millionen Flüchtlingen und 979.000 Binnenvertriebenen zu den Hauptherkunftsländern.

4. Nord- und Südamerika

Zunehmende Bandenkriminalität und Gewalt in Zentralamerika haben dazu geführt, dass auf dem amerikanischen Kontinent 2015 die Zahlen zu Flucht und gewaltsamer Vertreibung um 17 Prozent angestiegen sind. So haben insgesamt 109.800 Flüchtlinge und Asylsuchende aus El Salvador, Guatemala und Honduras mehrheitlich in Mexiko oder in den Vereinigten Staaten Zuflucht gesucht. Im Verlauf der letzten drei Jahre hat sich diese Zahl verfünffacht. Mit 6,9 Millionen bleibt Kolumbien weiter das Land mit den meisten Binnenvertriebenen.

5. Europa

Die Situation in der Ukraine, Europas Nähe zu Syrien und dem Irak sowie die Ankünfte von mehr als einer Million Schutzsuchenden über das Mittelmeer, die meisten aus den den zehn größten Herkunftsländern von Flüchtlingen, bestimmten 2015 die Fluchtbewegungen in Europa. Aus europäischen Ländern kamen insgesamt 593.000 Flüchtlinge, die meisten von ihnen aus der Ukraine. Europa beherbergt insgesamt 4,4 Millionen Schutzsuchende, 2,5 Millionen davon in der Türkei. Zahlen der ukrainischen Regierung sprechen von 1,6 Millionen Binnenvertriebenen in der Ukraine. Laut Global Trends Bericht wurden 2015 441.900 Asylanträge in Deutschland verzeichnet, wo die Flüchtlingsbevölkerung mit 316.000 Menschen im Vergleich zum Jahr 2014 um 46 Prozent gestiegen ist.