Im Schlosstheater Moers feiert das Projekt „Sand und Asphalt. Geschichten auf der Flucht“ am 20. Oktober um 19.30 Uhr Premiere. Für dieses Stück hat sich Regisseurin Barbara Wachendorff auf die Reise an den Niederrhein begeben und die Geschichten und Erlebnisse von Frauen unterschiedlichster Herkunft aufgearbeitet. Einige dieser Frauen – unter anderem aus Syrien, Ghana, aber auch aus Deutschland – werden an diesem Abend auf der Bühne stehen.

Infos: www.schlosstheater-moers.de

OFFENER BRIEF: Keine Begrenzung für Familienleben

Der Familiennachzug zu subsidiär schutzberechtigten Flüchtlingen soll nach dem Willen der Unionsparteien weiter ausgesetzt bleiben. Der Verband binationaler Familien und Partnerschaften appelliert in einem offenen Brief an die Koalitionspartner, davon Abstand zu nehmen. Die Flüchtlingshilfe dokumentiert den Brief im Wortlaut:

17. Oktober 2017

Sehr geehrte Frau Dr. Angela Merkel, Herr Horst Seehofer, Frau Katrin Göring-Eckardt, Herr Cem Özdemir und Herr Christian Lindner,

Offensichtlich vorbereitend hierfür verständigten sich CDU und CSU mittlerweile über eine jährliche Zuwanderungsquote von 200.000 Flüchtlingen und führten damit faktisch eine Obergrenze ein. Nicht nur, dass humanitäres Handeln keine Obergrenze kennt, geht diese Verschärfung vor allem zu Lasten des Nachzugs und damit zu Lasten der Familien. Mit gleichem Zungenschlag wird über die Fortsetzung der Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Geschützten gesprochen.

Diese Entscheidungen der beiden – christlichen – Parteien erleben wir als Verband mit allen Konsequenzen für geflüchtete und bereits angekommene Familien in grellen Farben und lehnen sie daher ab. Was für die einen eine Zahl ist, ist für die anderen ein irgendwie zu ertragenes Bangen, Sehnen und Verzweifeln. Es sind Kinder, Mütter und Väter, die mit ihren engsten Angehörigen nicht zusammen leben können. Sie können nicht wirklich in diesem Land ankommen und sich auf die neue Heimat einlassen, wenn ihr Denken massiv von Sorgen um ihre Lieben blockiert ist. Wenn ihr Alltag gefüllt ist von Angst und Verzweiflung, dass ein nächster Angehöriger nicht in Sicherheit ist oder sterben wird, geht Kraft und Energie für den so notwendigen integrativen Prozess hier in Deutschland verloren.

Alle Parteien haben im Wahlkampf auf Familien geschaut und sich als deren Vertreter präsentiert. Das freute uns. Dies ist ein richtiger Fokus, nur muss dieser nun auch bei der Bildung einer neuen Regierung für dieses Land bewahrt werden. In Familienfragen darf es nicht um den kleinsten gemeinsamen Nenner gehen. Alle Familien sind die Zukunft dieses Landes. Folglich ist Familienleben zu schützen und zu fördern, so wie es auch Artikel 6 GG verlangt, und ist nicht mit Sicherheits- und Strukturinstrumenten zu steuern.

Wir appellieren daher an Sie als Verantwortliche für die Aushandlung eines neuen Koalitionsvertrages: Treffen Sie wirklich familienfreundliche Entscheidungen. Erinnern Sie sich daran, welche große Bedeutung und Chance den Familien für unser Land zukommen. Finden Sie den größten gemeinsamen Nenner bei dem Schutz und der Förderung von Familien – allen Familien.

Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V.

Der Bundesvorstand

Sidonie Fernau (Vorsitzende) und Dr. Bärbel Sánchez Corneaux (Stellv. Vorsitzende)

In Großstädten fehlt Wohnraum für Flüchtlinge

Einer aktuellen Studie zufolge kann die Integration von Flüchtlingen in den Wohnungsmarkt die gesellschaftliche Integration fördern. Allerdings fehlt es in vielen Städten an bezahlbarem Wohnraum. Und nicht immer sei eine Unterbringung in einer Wohnung die bessere Alternative.

Weiterlesen: Externer Link:

Initiativkreis Ruhr verleiht zum fünften Mal die TalentAwards Ruhr

- TalentAward Ruhr 2017 vor 700 Gästen im Essener thyssenkrupp Quartier verliehen

- Preis ist mit insgesamt 25.000 Euro dotiert

- Bildungsbeauftragte Bärbel Bergerhoff-Wodopia: Jeder Mensch hat ein Talent, das sich zu fördern lohnt

Preisträger, Laudatoren und Talente bei der feierlichen Preisverleihung des TalentAward Ruhr 2017 im thyssenkrupp Quartier in Essen (Foto: Initiativkreis Ruhr).

Große Bühne für erfolgreiche Nachwuchsförderer: Mit dem TalentAward Ruhr haben der Initiativkreis Ruhr und seine Bildungsinitiative TalentMetropole Ruhr am heutigen Donnerstag, 12. Oktober 2017, im thyssenkrupp Quartier in Essen fünf beeindruckende Beispiele für Talentförderung ausgezeichnet. Der vor 700 Gästen verliehene Preis würdigt Menschen, die sich herausragend für die Aus- und Weiterbildung des Nachwuchses im Ruhrgebiet einsetzen. Er ist mit insgesamt 25.000 Euro dotiert.

Die Preisträger des zum fünften Mal verliehenen TalentAward Ruhr sind: Dr. Monika Goldmann vom Verein Dortmunder Forum Frau und Wirtschaft (dffw) für das Projekt „Beruflich durchstarten in Deutschland“ zur Förderung qualifizierter geflüchteter Frauen, Ali Sirin vom Dortmunder „Jugendforum Nordstadt“, das Jugendlichen den Wert gesellschaftlichen Engagements vermittelt, Turgay Tahtabas für sein Projekt „Zukunft Bildungswerk“ zur Förderung von Kindern ab drei Jahren im Essener Norden und Lukas Wessel für sein sozialpädagogisches „Englandprojekt“, bei dem Schülerinnen und Schüler der Werner-von-Siemens-Hauptschule in Bochum eine zehntägige Wandertour in Südengland selbst organisieren. Einen Sonderpreis für langjähriges erfolgreiches Engagement erhielt das Team der JOBLINGE gAG Ruhr, das jungen Menschen mit schwierigen Startbedingungen berufliche Orientierung gibt.

Die Laudationen hielten Bärbel Bergerhoff-Wodopia, Mitglied des Vorstands RAG-Stiftung und Bildungsbeauftragte des Initiativkreises Ruhr, Sebastian Buntkirchen, Geschäftsführer der Stiftung „Schalke hilft!“, Dietrich Hesse, Leiter der Abteilung HR Strategie und Controlling Evonik Industries AG, Wolfgang Langhoff, Vorsitzender des Vorstands BP Europa SE, und Erich Staake, Vorsitzender des Vorstands Duisburger Hafen AG.

„Jeder Mensch hat ein Talent, das sich zu fördern lohnt“, sagt Bärbel Bergerhoff-Wodopia, Bildungsbeauftragte des Initiativkreises Ruhr. „Der TalentAward Ruhr stellt Vorbilder, Talentsucher und Talentunterstützer heraus. Jedes ausgezeichnete Projekt ist ein Beispiel für innovative und erfolgreiche Nachwuchsförderung im Ruhrgebiet. Gemeinsam mit vielen starken Partnern machen der Initiativkreis Ruhr und seine Bildungsinitiative TalentMetropole Ruhr das Ruhrgebiet zu einer Top-Adresse für Talente und deren Förderung.“

Die Preisverleihung bildete den feierlichen Höhepunkt der TalentTage Ruhr 2017, einer bundesweit beispiellosen Leistungsschau der Bildung. Mehr als 115 Initiativen, Hochschulen, Unternehmen, Kammern und Kommunen zeigten dabei in 26 Städten bei rund 140 Einzel-Veranstaltungen, wo Talente zu finden sind und wie Nachwuchsförderung dank gezielter Bildungsangebote gelingen kann.

Die Preisträger:

Dr. Monika Goldmann, 71, ist Gründerin und langjährige Vorstandsvorsitzende des Vereins Dortmunder Forum Frau und Wirtschaft (dffw). Sie gründete das Projekt „Beruflich durchstarten in Deutschland – betriebliches Mentoring für qualifizierte geflüchtete Frauen“. Es betreut Flüchtlingsfrauen mit Abitur, Studium oder Berufserfahrung, um ihnen eine berufliche Perspektive zu geben.

Ali Sirin, 39, Sozialwissenschaftler des Planerladen e.V., hat im Dortmunder Norden eine Plattform für Jugendliche unterschiedlichster Kulturen geschaffen. Ziel dieses „Jugendforums Nordstadt“ ist es, den 14- bis 24-Jährigen zu zeigen, dass sie durch ein eigenes gesellschaftliches Engagement ihr unmittelbares Umfeld aktiv mitgestalten können.

Turgay Tahtabas, 51, hat aus seiner privaten Initiative heraus im Essener Norden das gemeinnützige „Zukunft Bildungswerk“ gegründet. In dem Projekt erhalten aktuell rund 700 Kinder mit Migrationshintergrund vornehmlich aus Kindergärten und Grundschulen eine intensive frühe Lern- und Sprachförderung. Hinzu kommen Musik- und Theater-Angebote.

Lukas Wessel, 23, Student der Privaten Hochschule Witten/Herdecke, leitet das „Englandprojekt“ an der Werner-von-Siemens-Hauptschule in Bochum. Dabei bereiten sich Acht-, Neunt- und Zehntklässler auf eine intensive Wandertour durch Südengland vor. Das Projekt umfasst neben Sport- und Englisch-Trainings auch die Organisation bis hin zur Akquise von Spendengeldern.

Die JOBLINGE gAG Ruhr begleitet junge Menschen mit schwierigen Startbedingungen in Ausbildung und Arbeit. Regionalleiter Raphael Karrasch, 47, hat die JOBLINGE-Standorte in Essen, in Gelsenkirchen und im Kreis Recklinghausen aufgebaut. Mithilfe von Mentoren und einem starken Netzwerk führt die JOBLINGE gAG Ruhr sieben von zehn Jugendlichen in eine Ausbildung.

A.C.A.F – Das bunte Kultur -und Familienfest

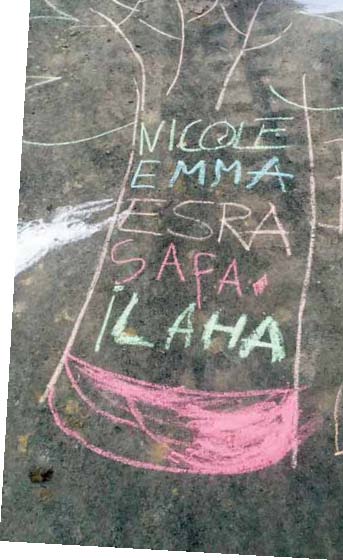

In diesem Jahr findet zum ersten Mal das „All COLORS ARE FREEDOM“ (A.C.A.F) Festival am Lehnemannshof in Waltrop statt.

Samstag, 21. Oktober 2017, 12:00 – 22:00 Uhr

Lehnemannshof, Sydowstr. 32, Waltrop

Folgende Angebote sollen zeigen, wie wichtig Demokratie ist und das Kunst ( Graffiti-Art ) ein globales Werkzeug ist – Demokratie und Meinungsfreiheit zu verdeutlichen.

Ab 8 Jahre :

– Graffiti-Workshop ( eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen, Plätze sind auf 20 Teilnehmer beschränkt )

– Projekt “ Wohnmobil “ für erfahrene Sprayer

– bauen und malen auf verschiedenen Bildträgern

Bis 8 Jahre :

– Spielemobil des Waltroper Kinder – und Jugendbüros

– Hüpfburg

– Experimentieren mit Farben und “ Kleinkindgerechtes “ Graffiti

– Buttonmaschine

– Kinderschminken

Outdoorbereich :

– Workshop und Kunstprojekte

– Infostände zu dem Thema Demokratie leben in „Waltrop “

– Foodbar ( deutsche/arabische Angebote )

– Kaffee/Kuchen/Waffeln und Getränkestand ( Softdrinks )

– Sitzmöglichkeiten

– Bühne und Freestyle

Indoorbereich

– ChillZone

– Bildstrecken über die Enstehung und Kultur von Graffiti und Streetart

( national / international )

– Film/ Dokumentation

Das vielfältige Angebot, sollen diesen Tag zu einem

Fest für die ganze Familie machen.

Der Erlös aus dem Verkauf der Speisen und Getränke,

geht als Spende an das Mütterzentrum und der Flüchtlingshilfe in Waltrop.

A.C.A.F – Das bunte Kuktur -und Familienfest

… Graffiti ist kein Verbrechen, sondern Kunst die eine Sprache spricht !

Staatsbürgerschaft und Entwicklung der Einbürgerungszahlen in Deutschland

Vera Hanewinkel, Jochen Oltmer

Trotz seiner langen Migrationsgeschichte haben sich Politik und Gesellschaft lange dagegen gewehrt, die Bundesrepublik als Einwanderungsland zu verstehen. Erst das Eingeständnis dieser Realität ebnete den Weg für eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts, das bis dahin auf der Vorstellung beruhte, Deutscher könne man zwar sein, aber nicht werden.

Deutscher im Sinne des § 1 des deutschen Staatsangehörigkeitsgesetzes (StAG) ist, „wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt“. Diese kann entweder durch Geburt oder durch Einbürgerung erworben werden.

Entwicklung des Staatsangehörigkeitsrechts

Im Jahr 1999 wurde das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht reformiert. Mit der Reform, die am 1. Januar 2000 in Kraft trat, wurde das im Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913 festgeschriebene Prinzip des Erwerbs der Staatsangehörigkeit durch Abstammung bzw. Vererbung (jus sanguinis) um das Territorialprinzip (Erwerb der Staatsangehörigkeit durch Geburt im Land / jus soli) erweitert. Dies bedeutete einen erheblichen Bruch mit der bis dahin geltenden ethno-nationalen Vorstellung, Deutscher könne man zwar sein, aber nicht werden.

Ursprünglich wollte die damalige rot-grüne Bundesregierung unter Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) die weitgehende Hinnahme der doppelten Staatsangehörigkeit im neuen Staatsangehörigkeitsrecht verankern. Dies scheiterte jedoch am Widerstand der Opposition. Die CDU/CSU lancierte die bundesweite Unterschriftenkampagne „Ja zur Integration – nein zur doppelten Staatsangehörigkeit“. Diese verhalf Hessens CDU-Spitzenkandidat Roland Koch zu einem Sieg bei den hessischen Landtagswahlen. Damit änderten sich im Bundesrat die Mehrheitsverhältnisse zugunsten der unionsregierten Länder. So kam es schließlich zu einer Kompromisslösung in Form des sogenannten Optionsmodells.[1] Demnach erhielten in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn ein Elternteil seit mindestens acht Jahren in Deutschland gelebt hatte und im Besitz einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis war. Erwarben sie gleichzeitig die ausländische Staatsangehörigkeit der Eltern, so mussten sie sich zwischen dem 18. und dem 23. Geburtstag für eine der beiden Staatsangehörigkeiten entscheiden (Optionspflicht). Kinder von EU-Bürgern waren von der Optionspflicht ausgenommen und durften ihren ursprünglichen Pass neben ihrem deutschen behalten.

Im Dezember 2014 trat eine Neuregelung der Optionsregelung in Kraft. Demnach müssen sich in Deutschland geborene und aufgewachsene Kinder ausländischer Eltern unter bestimmten Voraussetzungen nicht mehr für eine einzige Staatsangehörigkeit entscheiden. Sie dürfen sowohl die deutsche als auch die Staatsangehörigkeit ihrer Eltern behalten, wenn sie bis zu ihrem 22. Geburtstag mindestens acht Jahre lang in Deutschland gelebt haben, sechs Jahre lang in Deutschland die Schule besucht haben oder über einen in Deutschland erworbenen Schul- oder Berufsausbildungsabschluss verfügen. In Deutschland geborene Kinder von EU-Bürgern oder Schweizer Staatsangehörigen erwerben sowohl die deutsche als auch die Staatsangehörigkeit ihrer Eltern und dürfen diese auch behalten, ohne weitere Bedingungen erfüllen zu müssen. Voraussetzung bleibt in allen Fällen, dass mindestens ein Elternteil seit acht Jahren rechtmäßig in Deutschland gelebt hat und zum Zeitpunkt der Geburt im Besitz einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis ist.

Einbürgerung

Seit der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts im Jahr 2000 haben Ausländerinnen und Ausländer unter Erfüllung bestimmter Voraussetzungen nach acht Jahren rechtmäßigen Aufenthalts in Deutschland das Recht, sich einbürgern zu lassen. Zu den Voraussetzungen (dargelegt in § 10 StAG) zählen neben der Anerkennung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung auch der Nachweis, den eigenen Lebensunterhalt und den unterhaltsberechtigter Familienangehöriger selbstständig und ohne Rückgriff auf Sozialhilfe und Arbeitslosengeld II gewährleisten zu können, Straffreiheit sowie ausreichende Deutschkenntnisse. Seit dem 1. Januar 2008 müssen darüber hinaus Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in Deutschland durch einen Einbürgerungstest nachgewiesen werden. Im Rahmen der Einbürgerung gilt der Grundsatz, dass Mehrstaatigkeit vermieden werden soll. Das bedeutet, dass diejenige Person, die sich einbürgern lassen möchte, ihre bisherige Staatsangehörigkeit aufgeben muss. Von dieser Regelung sind zum einen Staatsangehörige eines anderen EU-Mitgliedslandes ausgenommen. Sie dürfen ihre bisherige Staatsangehörigkeit auch bei Annahme der deutschen Staatsangehörigkeit behalten. Zum anderen wird von der Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit auch dann abgesehen, wenn die Aufgabe dieser nicht oder nur unter besonders schwierigen Bedingungen möglich ist. Dies gilt im Fall von Herkunftsländern, die ihre Staatsangehörigen grundsätzlich nicht aus der Staatsangehörigkeit entlassen oder die Entlassung aus der Staatsangehörigkeit regelmäßig verweigern. Dies ist beispielsweise im Iran, in Marokko, Afghanistan, Tunesien, Algerien, Syrien und dem Libanon der Fall. Heute (2016) wird bei mehr als der Hälfte der Einbürgerungen das Fortbestehen der bisherigen Staatsangehörigkeit akzeptiert.

Entwicklung der Einbürgerungszahlen

Eine statistische Übersicht über Einbürgerungen in Deutschland gibt die vom Statistischen Bundesamt jährlich veröffentlichte Einbürgerungsstatistik.

Im Anschluss an die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts wurde im Jahr 2000 mit rund 187.000 Einbürgerungen ein Höchststand erreicht. In den darauffolgenden Jahren sank die Zahl der Einbürgerungen deutlich. Im Jahr 2008 erhielten ca. 94.500 Personen die deutsche Staatsangehörigkeit. Seitdem ist die Zahl der Einbürgerungen wieder leicht angestiegen. Im Jahr 2016 ließen sich rund 110.400 Personen einbürgern. 57,8 Prozent aller Einbürgerungen erfolgten dabei unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit; die Eingebürgerten durften ihre bisherige Staatsangehörigkeit also weiter beibehalten. Wer das Recht haben sollte, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erhalten, wird regelmäßig neu ausgehandelt. Insbesondere über das Thema der doppelten Staatsangehörigkeit wird immer wieder diskutiert.

Fußnoten

- 1.

- Bade, Klaus J. (2004): Sozialhistorische Migrationsforschung. Göttingen (Studien zur Historischen Migrationsforschung, Bd. 13).

Dieser Text ist unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht. by-nc-nd/3.0/

Autoren: Vera Hanewinkel, Jochen Oltmer für bpb.de

Weniger Asylbewerber aus Maghreb-Staaten und höhere Schutzquote

AKTUELLE ZAHLEN

Die Anerkennungsquoten für Asylbewerber aus Maghreb-Staaten ist auf niedrigem Niveau angestiegen. Rückläufig ist die Zahl der Asylbewerber aus diesen Staaten. Das geht aus Daten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge hervor.

Weiterlesen: Externer Link:

Weniger Asylbewerber aus Maghreb-Staaten und höhere Schutzquote

Zwischen Erfolg und Verfolgung – Jüdische Stars im deutschen Sport bis 1933 und danach

Die Ausstellung würdigt mit Hilfe großformatiger skulpturaler Präsentationen den großen Anteil jüdischer Athletinnen und Athleten an der Entwicklung des modernen Sports in Deutschland. Als Nationalspieler, Welt- oder Europameister, als Olympiasieger oder Rekordhalter zählten sie zu den gefeierten Idolen ihrer Zeit. Nur weil sie Juden waren, wurden sie im NS-Staat ausgegrenzt, entrechtet, zur Flucht gedrängt oder ermordet.

Die Ausstellung würdigt mit Hilfe großformatiger skulpturaler Präsentationen den großen Anteil jüdischer Athletinnen und Athleten an der Entwicklung des modernen Sports in Deutschland. Als Nationalspieler, Welt- oder Europameister, als Olympiasieger oder Rekordhalter zählten sie zu den gefeierten Idolen ihrer Zeit. Nur weil sie Juden waren, wurden sie im NS-Staat ausgegrenzt, entrechtet, zur Flucht gedrängt oder ermordet.

Vorgestellt werden die Biografien des Fußballpioniers Walther Bensemann, der zehnfachen Deutschen Leichtathletikmeisterin Lilli Henoch, des Fußballnationalspielers Julius Hirsch, des israelischen, später deutschen Basketball-Nationaltrainers Ralph Klein, der Fechtolympiasiegerin Helene Mayer, des Schachweltmeisters Emanuel Lasker, des Meisterboxers Erich Seelig, der Deutschen Tennismeisterin Nelly Neppach, der Deutschen Speerwurfmeisterin Martha Jacob, der Leichtathletin Gretel Bergmann, der Turnolympiasieger Alfred und Gustav Felix Flatow, der Europameister im Gewichtheben beziehungsweise im Ringen Julius und Hermann Baruch, des Eishockeyspielers Rudi Ball und des deutschen Fußballnationalspielers Gottfried Fuchs.

Die Ausstellung bietet mit der Schwimmerin Sarah Poewe aber auch einen Ausblick und stellt eine wichtige Verbindung zur Gegenwart her. Poewe gewann als erste jüdische Athletin nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges für Deutschland eine olympische Bronze-Medaille 2004 in Athen.

Eine Ausstellung des Zentrums deutsche Sportgeschichte e.V. und der Universitäten Potsdam und Hannover in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußballmuseum und der Mahn- und Gedenkstätte Steinwache.

Gefördert wird die Wanderausstellung durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), die DFBKulturstiftung und die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ). Die aus Anlass der European Maccabi Games 2015 in Berlin erstmals gezeigte Ausstellung wurde zudem durch die Deutsche Bahn Stiftung gefördert.

Veranstaltungsort:

Deutsche Fußballmuseum

Platz der Deutschen Einheit 1, 44137 Dortmund

9.10.-19.11.2017

Ausstellung auf dem

Platz der Deutschen Einheit

in Dortmund (Vorplatz Dt. Fußballmuseum)

https://www.fussballmuseum.de/

Mehr Infos: http://juedische-sportstars.de

JÜDISCHES MUSEUM WESTFALEN ZEIGT FRITZ BAUER-AUSSTELLUNG

Eröffnung am 15. Oktober 2017

Eröffnung am 15. Oktober 2017

Fritz Bauer hat als Generalstaatsanwalt und Initiator des Frankfurter Ausschwitz-Prozesses bundesrepublikanische Geschichte geschrieben. Im größten Nachkriegsprozess der BRD stellte er den NS-Staat in den Mittelpunkt des Verfahrens und nicht nur einzelne Straftäterinnen und Straftäter. Mit dem Frankfurter Ausschwitz-Prozess wurde das Schweigen über das unvorstellbare Leid im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau und auch über den Holocaust gebrochen. Der Gerichtssaal wurde zu einem Klassenzimmer der Nation. Die Ausstellung „Fritz Bauer. Der Staatsanwalt. NS-Verbrechen vor Gericht“ thematisiert sowohl seinen Einsatz im Ausschwitz-Prozess, die Beteiligung an der Überführung Adolf Eichmanns als auch seine eigene Lebensgeschichte, die die großen Verwerfungen des 20. Jahrhunderts spiegelt.

Im NS-Staat wurde Fritz Bauer als Sozialdemokrat und Jude ausgegrenzt und verfolgt. Er rettete sich in die Emigration, zunächst nach Dänemark, dann nach Schweden. Auch im Exil setzte er sein politisches Engagement fort. Fritz Bauer kehrte nach Ende des Zweiten Weltkriegs nach Deutschland zurück und wurde zu einem der bedeutendsten und juristisch einflussreichsten jüdischen Remigranten im Nachkriegsdeutschland. Als Staatsanwalt revolutionierte er das überkommene Bild dieses Amtes. Er konfrontierte die Nachkriegsgesellschaft unnachgiebig mit ihrer eigenen Vergangenheit. Für ihn waren Schutz und Würde des Einzelnen, insbesondere vor staatlicher Gewalt, wichtiger als eine Staatsräson um jeden Preis. Sowohl in Frankfurt als auch in Braunschweig ließ er den Artikel 1 des Grundgesetzes an die Gerichtsfassade anbringen. Außerdem kämpfte Fritz Bauer als einer der Ersten um die die Rehabilitation der Widerstandskämpfer vom 20. Juli 1944.

Die Ausstellung dokumentiert die verschiedenen Lebensstationen Bauers: Kindheit und Jugend Bauers im Kaiserreich und in der Weimarer Republik sowie die Stuttgarter Jahre, auf die die Emigration nach Skandinavien folgte. Auch die Exilzeit wird umfangreich behandelt. So werden beispielsweise Dokumente der dänischen Ausländerbehörde erstmals gezeigt. Bauers Wirken in der jungen Bundesrepublik, die Beteiligung an der Ergreifung Adolf Eichmanns und der Frankfurter Ausschwitz-Prozess sind zentraler Bestandteil. Zudem soll seine Rolle als Sozialdemokrat näher beleuchtet werden – er war nicht lediglich ein kämpfender Außenseiter. Mit dem bisher wenig beleuchteten Kapitel der Wiedereingliederung ehemaliger Nationalsozialisten in die bundesrepublikanische Gesellschaft zur Zeit des Kalten Krieges erforscht die Ausstellung auch den Kontakt Bauers zu der Generalstaatsanwaltschaft der DDR, die Einsicht und Austausch von Beweisdokumenten anboten. Bauer nahm als einer von wenigen Generalstaatsanwälten deren Angebot an, um die juristische Aufarbeitung von NS-Verbrechen voranzubringen.

Kollegen und Freunde Fritz Bauers haben immer wieder die beeindruckende persönliche Präsenz des Generalstaatsanwalts hervorgehoben. Neben Dokumenten, Fotografien und Exponaten aus dem persönlichen Nachlass, sind es vor allem die zahlreichen Bild- und Tondokumente, mit denen die Besucher Fritz Bauer als glänzenden Rhetoriker, als streitlustigen Diskutanten und als nachdenklichen Gesprächspartner entdecken können.

Die Ausstellung wird am 15.10.2017 um 11:00 Uhr eröffnet. Sie ist zu sehen bis zum 25. Februar 2018.

Infos unter: http://www.jmw-dorsten.de/

Engagementpreis NRW 2017: Drei Projekte aus dem Ruhrgebiet nominiert

Düsseldorf/Metropole Ruhr (idr). Beim Engagementpreis NRW 2017 gehen gleich drei Projekte aus dem Ruhrgebiet in der Kategorie Publikumspreis ins Rennen: Der Verein Beginenhof Essen Frauenkultur an der Ruhr mit dem „Beginenhof Essen“, das „Projekt Ankommen“ vom gleichnamigen Verein aus Dortmund und der „ASB Wünschewagen – Letzte Wünsche wagen“ des Arbeiter-Samariter-Bundes RV Ruhr aus Essen. Der Preis steht in diesem Jahr unter dem Motto „Generationen schaffen Möglichkeiten – gemeinsam Engagement gestalten“. Insgesamt sind zwölf Projekte aus ganz Nordrhein-Westfalen nominiert.

Bis zum 31. Oktober können die Bürgerinnen und Bürger auf www.deutscher-engagementpreis.de für ihren Favoriten stimmen. Am 7. Dezember wird der Gewinner in Düsseldorf prämiert. Neben dem Publikumspreis werden außerdem ein Jurypreis und ein Sonderpreis der NRW-Stiftung verliehen. Die Auszeichnungen sind mit jeweils 2.000 Euro ausgestattet.

Die Landesregierung hat den Engagementpreis NRW 2017 in Zusammenarbeit mit der Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege ausgelobt. Seit 2009 würdigt der Engagementpreis NRW bürgerliches Engagement und Ehrenämter.

Infos unter www.engagiert-in-nrw.de

- « Vorherige Seite

- 1

- …

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- …

- 74

- Nächste Seite »